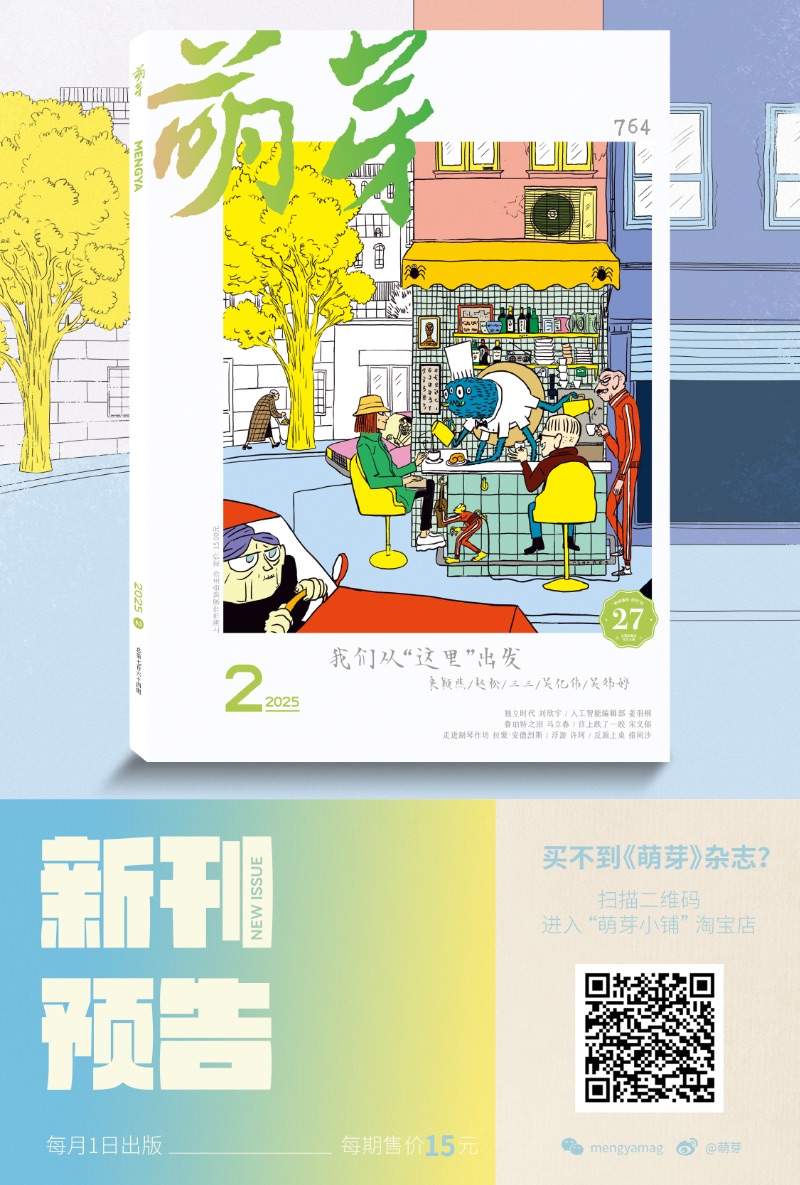

地域性写作是近年来非常受瞩目的话题,比如“新东北文学”“新南方文学”等。事实上,自拿起笔写作伊始,每一位写作者,都有自身的成长地,都有写作的出发地与来时路,而地域空间又自动赋予写作者的文学表述以不同的质感。2024年的上海-台北两岸文学营暨小说工作坊的讨论主题,便是“我们从‘这里’出发”。“这里”打上了引号,既意指一种地域性色彩,也是对写作者原始出发地的一种追溯。

在评论家来颖燕的主持下,赵松、三三、吴亿伟和吴纬婷四位作家从自身的创作经验和体验出发,以自新和自省的角度重新阐释了“地域性写作”,并最终将地域间的边界变成虚线。

头条

《我们从“这里”出发》来颖燕 / 赵松 / 三三 / 吴亿伟 / 吴纬婷

如何面对我们写作的原乡,找寻和整理属于作家自己的领地?又如何确证生长在我们身体内部的记忆?评论家来颖燕,作家赵松、三三、吴亿伟、吴纬婷,将从不同维度给出各自的答案。

小说

《独立时代》刘欣宇

小晨被他招进公司后,独占电话间养了一只猫。面对小晨时,他发现自己更像是一个寻求依靠的人,面对阿涛的提问,他也并不知道自己的答案会是什么。一次讲座活动上,离职已久的小晨突然重新出现,带来了属于曾经的秘密,而这些秘密,他似乎从未能够参与其中。

《人工智能编辑部》姜羽桐

两年前,他入职这家半导体垂直媒体从事编辑工作,人工智能风靡全球,年底部门述职时,人工智能方向的选题足足占到六成,但同事们一个接一个被裁员,剩下人的命运也仿佛处在俄罗斯轮盘赌的游戏里。那篇选题稿件一直未完成,始终侵占着他的生活,在这个编辑部里,命运似乎总被托付给未知。一次醉酒经历,使他和豫平的友谊更进一步,而与女友的争吵让他意识到,自己努力想要相信的某些东西,她已经不再相信了。

散文

《鲁珀特之泪》马立春

在我即将飞往名古屋之际,我爸打电话告诉我外公离世的消息。在外公生前的住所守灵时,阿姨和我妈的聊天中总是出现另一个人的名字——王老师。在阿姨口中,王老师不应该存在于这个家庭之中。一次偶然,王老师的日记本被打开,那上面记录着这些年来她的想法,我意识到,她不像阿姨所描述的那样简单。

《往上跌了一跤》宋文郁

重重摔了一跤后,我的伤口缝了又拆,我每天拍照记录它的变化。看到医院里截肢的老人后,我突然惊觉,我能够这样近乎迷恋地每天拍照记录自己的伤口,仅是因为它还有痊愈的可能。这种对自己的伤口的凝视,仅仅是一种自我耽溺,就像我们这个世代所习惯的,发生任何创伤,便把创伤化为武器——上传社群,写成文章,作为一种标签,将自己的创伤利用殆尽,直到它痊愈。我们是这么以自我为中心,甚至没有时间去在意别人的伤。

惊奇

#公开课#

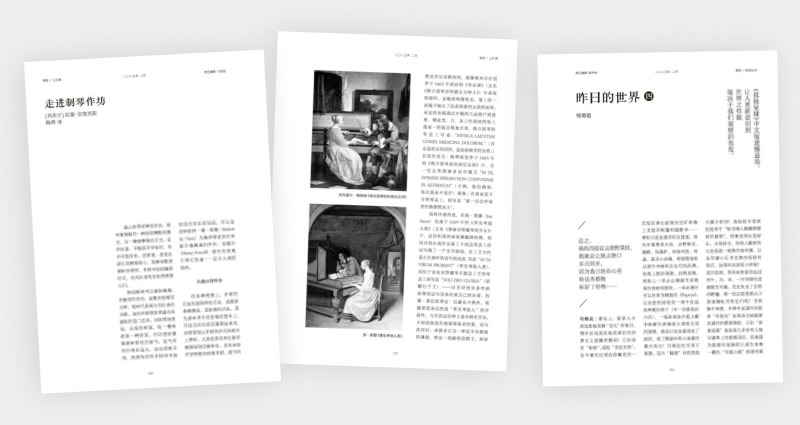

《走进制琴作坊》[西班牙] 拉蒙·安德烈斯 韩烨 译

进入制琴师傅的作坊,意味着接触另一种安排事物的模式。木材不仅仅提供形式,也用自身的存在诱惑着人们。制琴师们为之花费了在我们的世界里难以想象的时间。他们的工作充满了奉献,而不只是一个程序。而当乐器成为遗迹,制琴师们对材料、工艺、感官的讲究,则会一同成为历史。

#惊奇乱讲#

《昨日的世界》(四) 惊奇组

某种意义上,我们怀念的不会是由信息壁垒和交通不发达所造成的某种目的地的“专属性”,而依旧是探险家们那种专注的狂热,以及想象中的一些孤独感和神秘感。但在扁平化信息的侵袭下,日常经验和非日常经验的碰撞是否还有存在的可能?

新概念

#新概念书写#

《浮游》许珂

我一页一页地写着与母亲的战争、战后拥抱、战地重建。那些我不得不写、在最后一刻拼命写就的文字,成为我身体的一块块鳞片。在那些触碰到岸边的时刻,我将打捞起记忆,大口呼吸上方的空气,重复着跃入那片池水。

专栏

#美人尖#

《反派上桌》指间沙

从《普罗蒂亚》中的第一个女间谍,到“汉尼拔”系列影片中的变态食人魔,再到《黑色皮革手册》中的恶女,再到宫斗系列中的反派们,这些形象深入人心,却似乎难以真正“上桌”。阻碍反派上桌的,并不只是演员的演技,在社会文化、思想不断变迁的当下,打破正与反的绝对标准,显得尤为重要。

快照

项斯微

刚毕业时,我和朋友们第一次登上这艘小船,那时候的乐园还一派繁荣景象,我的身体也处于茂盛阶段,我们庆祝着即将到来的新生活,相信自己会拿到削尖脑袋来到这座城市读书的奖赏。多年以后,我一个人在这里扎下细细的根,我们登上海盗船,在黑夜的天空里再次俯瞰这座城市。

简答

李雪婷 / 张冉 / 叶茫 / 林砚秋 / 刘欣宇 / 王雨珂

编辑部推荐

电影 / 音乐 / 图书

信息台

“新闻晨报·周到”杯第二十七届全国新概念作文大赛初赛评委名单